在鋼鐵工業發展的漫長征程中,隨著產能的持續攀升,鋼渣堆積成山,已成行業頑疾。它們不僅占用土地,更對環境構成沉重負擔。然而,在沈陽隆基有一群人始終堅信,鋼渣從來不是廢物,只是尚未歸位的資源。

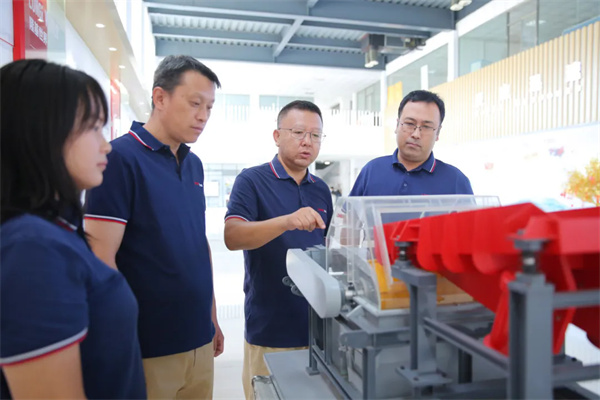

黃樹森職工創新工作室,便是這樣一支專注而堅定的隊伍。自成立以來,他們埋頭于鋼渣的高效分選與資源化利用,以工藝突破和專用裝備研發為雙翼,默默構筑起一條跨學科協作的創新鏈。七名成員來自磁選、機械、電氣、工藝等不同領域,匯聚成一股合力,在寂靜的實驗室與轟鳴的車間之間,一遍遍調試、一次次嘗試。

沒有現成的路徑可循,他們的每一步都如同在無人區中拓荒。鋼渣成分復雜、性質不一,要實現渣鋼全鐵含量超過90%、尾渣金屬鐵含量低于1%的技術參數及尾渣RO相提取制備高活性鋼渣微粉等目標談何容易。

他們從磁選機理入手,反復調整設備參數,優化分選流程,經常為一個數據、一道工序爭得面紅耳赤,又為一點進展歡欣鼓舞。

汗水最終凝結為璀璨的成果。經過兩年攻堅,他們交出的答卷令人矚目:團隊成功開發出“鋼渣零排放綜合利用工藝”,在鋼渣資源化利用方面取得重大突破。該工藝可實現渣鋼全鐵含量90%以上、磁選粉全鐵含量超過60%、尾渣金屬鐵含量降至1%以下;通過RO相提取方案制備出S95級以上高活性鋼渣微粉,回收的RO相全鐵含量穩定在40-50%,為鋼渣高值化利用提供了可靠路徑。

團隊完成了從實驗室小試到總包線開發的跨越,打造出國內首條覆蓋全粒徑鋼渣的“零排放”金屬回收與高值化利用完整方案,形成27項知識產權,成功實現了鋼渣“資源—產品—再生資源”的閉環。如今,這套技術體系已在多家鋼鐵企業的總包項目中落地生根,指標穩定、效果顯著,真正實現了鋼渣從“堆存負擔”到“高值資源”的華麗轉身。

一路走來,黃樹森和他的團隊與中國鋼鐵行業的綠色轉型相伴成長,也憑借不懈的技術攻堅和執著信念,為鋼渣資源化利用作出了扎實的貢獻。2025年,黃樹森職工創新工作室被遼寧省總工會授予“遼寧省職工創新工作室”稱號。

然而,黃樹森和團隊成員沒有因此止步。他們說,鋼渣高值化利用的下一步,是走向智能化、系統化,擁抱更前沿的技術整合。更大的挑戰已在眼前,更廣闊的舞臺正在展開,而那屬于綠色鋼鐵的夢想,也早已在他們心中深深縈繞。

選擇區域/語言

選擇區域/語言